齐兰烽燧

西域大漠,驼铃声声。

在历史上的阿克苏,温宿、龟兹两片绿洲连成一片,在天山的呵护和塔里木河的润泽之下,成为古丝绸之路上耀眼的明珠,酝酿出辉煌灿烂的龟兹文化和多浪文化。

然而,沧桑的岁月烟雨湮灭了多少历史?狂暴的塔克拉玛干沙漠掩埋了多少文化?

我们试图循着历史的足痕,在荒芜之中寻找历史的遗韵。

巍然耸立的齐兰烽燧

倚着天山支脉阿尔塔格山,柯坪曾经是古温宿绿洲的西大门,守护着温宿、乌什等地的安宁,理应有不少古代军事遗迹。

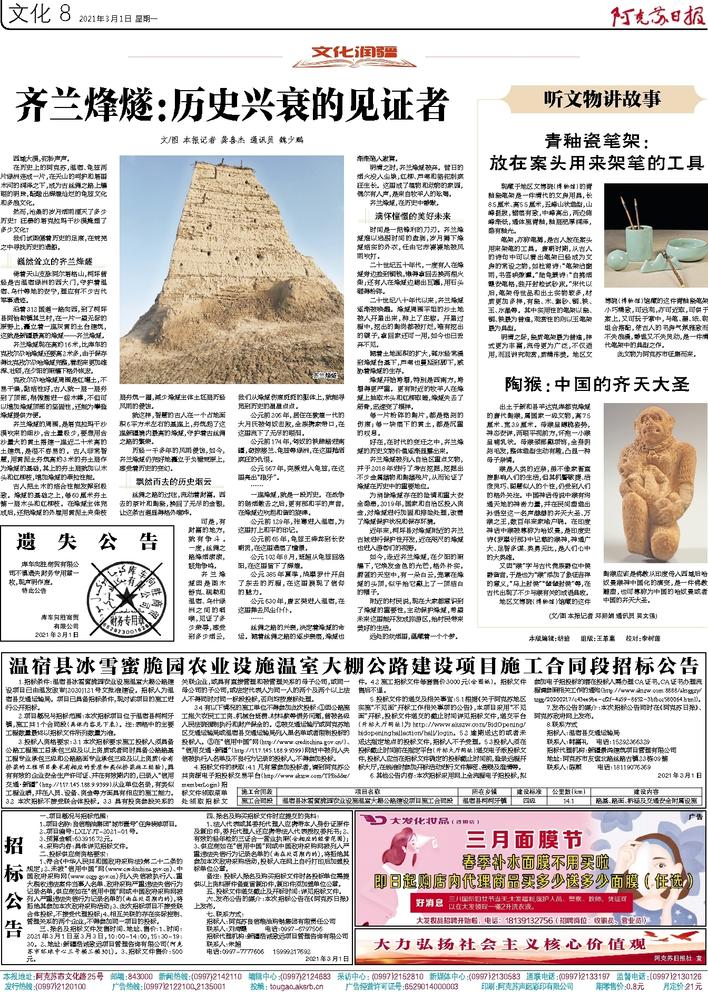

沿着312国道一路向西,到了柯坪县阿恰勒镇其兰村,在一片一望无际的原野上,矗立着一座灰黄的土台建筑,这就是新疆最高的烽燧——齐兰烽燧。

齐兰烽燧现在高约16米,比库车的克孜尔尕哈烽燧还要高2米多,由于保存得比克孜尔尕哈烽燧完整,看起来更加雄浑、壮硕,在夕阳的照耀下格外恢宏。

克孜尔尕哈烽燧周围是红壤土,不易干燥,黏结性好,古人就一层一层夯到了顶部,稍微插进一些木棒,不但可以增加烽燧顶部的坚固性,还能为攀登烽燧提供方便。

齐兰烽燧的周围,是塔克拉玛干沙漠吹来的细沙,含土量极少,要想用含沙量大的黄土搭建一座近二十米高的土建筑,是很不容易的。古人非常智慧,用黄泥土夯筑高约3米的夯土层作为烽燧的基础,其上的夯土层就加以木头和红柳枝,增加烽燧的牵拉性能。

古人把土木的结合性能发挥到极致。烽燧的基础之上,每60厘米夯土铺一层木头和红柳枝。在烽燧主体完成后,还把烽燧的外墙用黄泥土夹柴枝层夯筑一圈,减少烽燧主体土坯层历经风雨的侵蚀。

就这样,智慧的古人在一个占地面积6平方米左右的基座上,夯筑起了这座新疆境内最高的烽燧,守护着古丝绸之路的繁荣。

历经一千多年的风雨侵蚀,如今,齐兰烽燧仍完好地矗立于戈壁荒原上,感受着历史的变幻。

飘然而去的历史烟云

丝绸之路的过往,流动着财富。西去的茶叶和陶瓷,换回了无尽的金银,让这条古道显得格外喧哗。

可是,有财富的地方,就有争斗。一度,丝绸之路烽烟滚滚,鼓角争鸣。

齐兰烽燧因是图木舒克、疏勒和温宿、乌什绿洲之间的咽喉,见证了多少荣辱,感受到多少烟云,我们从烽燧伤痕斑斑的躯体上,就能寻觅到历史的星星点点。

公元前206年,居住在敦煌一代的大月氏被匈奴击败,全族携家带口,在这里流下了无尽的眼泪。

公元前174年,匈奴的铁蹄踏进南疆,窃掠楼兰、龟兹等绿洲,在这里抛洒疯狂的仇恨。

公元567年,突厥进入龟兹,在这里亮出“狼牙”。

……

一座烽燧,就是一段历史。在战争的硝烟散去之后,更有那和平的声音,在烽燧边吹起和谐的旋律。

公元前129年,张骞进入温宿,为这里打上和平的印记。

公元前65年,龟兹王绛宾到长安朝贡,在这里遗落了憧憬。

公元102年8月,班超从龟兹回洛阳,在这里留下了辉煌。

公元385年夏季,鸠摩罗什开启了东去的历程,在这里展现了信仰的魅力。

公元630年,唐玄奘进入温宿,在这里掸去风尘仆仆。

……

丝绸之路的兴衰,决定着烽燧的命运。随着丝绸之路的逐步衰落,烽燧也渐渐陷入寂寞。

明清之时,齐兰烽燧被弃。昔日的烟火没入尘埃,红柳、芦苇和骆驼刺疯狂生长。这里成了植物和动物的家园,偶尔有人声,是来自牧羊人的吆喝。

齐兰烽燧,在历史中静默。

满怀憧憬的美好未来

时间是一把锋利的刀刃。齐兰烽燧难以逃脱时间的盘剥,岁月揭下烽燧结实的外衣,任由它赤裸裸地被风雨吹打。

二十世纪五十年代,一度有人在烽燧旁边捡到铜钱,懒得拿回去换两根火柴;还有人在烽燧边踢出瓦罐,用石头砸得粉碎。

二十世纪八十年代以来,齐兰烽燧逐渐被唤醒。烽燧周围平坦的沙土地被人开垦出来,种上了庄稼。开垦过程中,挖出的陶岗都被打烂,唯有挖出的碟子,拿回家还可一用,如今也已丢弃不见。

随着土地面积的扩大,碱水经常漫到烽燧台基下,芦苇也蔓延到脚下,威胁着烽燧的生存。

烽燧开始垮塌,特别是西南方,垮塌得更严重。更有附近的牧羊人在烽燧上抽取木头和红柳取暖,烽燧失去了筋骨,迅速变了模样。

每一片粉碎的陶片,都是铭刻的伤痕;每一块落下的黄土,都是沉重的叹息。

好在,在时代的变迁之中,齐兰烽燧的历史文物价值逐渐显露出来。

齐兰烽燧被列入自治区重点文物,并于2018年进行了考古挖掘,挖掘出不少金属器物和陶器残片,从而论证了烽燧在历史中的重要地位。

为消除烽燧存在的险情和重大安全隐患,2019年,国家和自治区投入资金,对烽燧进行加固和排险处理,改善了烽燧保护状况和保存环境。

近年来,柯坪县对烽燧附近的齐兰古城进行保护性开发,近在咫尺的烽燧也进入游客们的视野。

如今,走近齐兰烽燧,在夕阳的照耀下,它焕发金色的光芒,格外朴实。蔚蓝的天空中,有一朵白云,笼罩在烽燧的头顶,似乎给它戴上了一顶洁白的帽子。

附近的村民说,现在大家都意识到了烽燧的重要性,主动保护烽燧,希望未来这里能开发成旅游区,给村民带来美好的生活。

远处的炊烟里,蕴藏着一个个梦。