文物是人类在历史发展中遗留下来的遗物、遗迹,具有历史、艺术、科学价值。近年来,地区加大文物保护力度,聚焦“让文物活起来”,历史文脉和城市建设交融、内涵挖掘和活化利用统一、古韵清风和现代文明辉映,构建了富有阿克苏特色的文物创新生态体系,让文物说话,让历史发声。

今日,让我们一起听专家讲述去年新征集文物狮纹四节盒、熨斗、剔红鼻烟壶的故事。

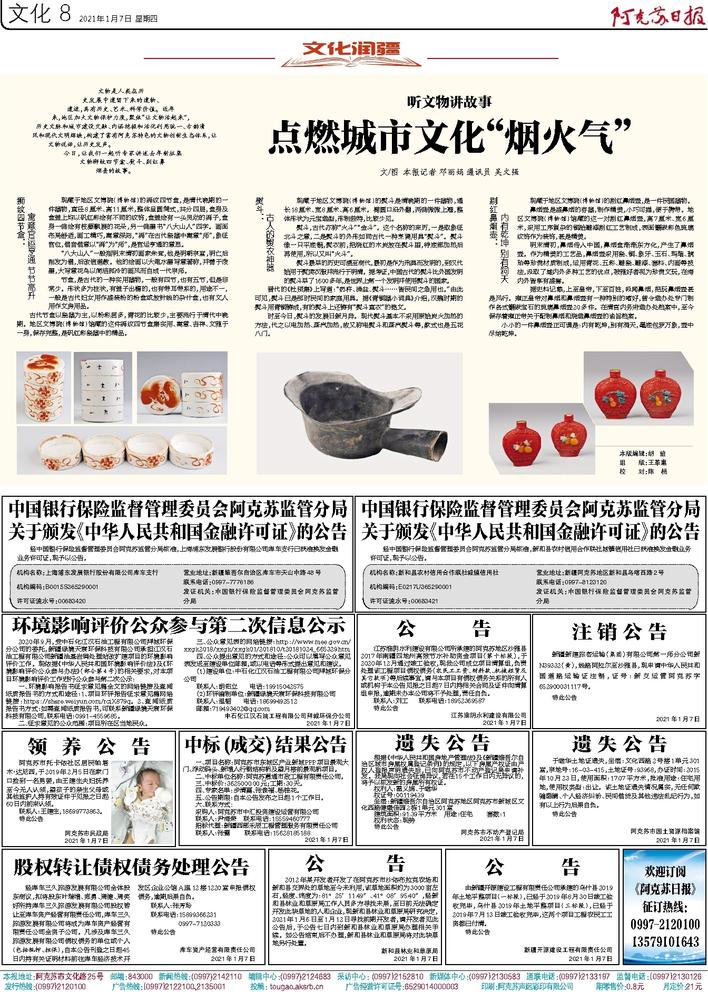

狮纹四节盒:

寓意官运亨通 节节高升

现藏于地区文博院(博物馆)的狮纹四节盒,是清代晚期的一件器物,直径8厘米、高11厘米,整体呈圆筒式,共分四层,盒身及盒盖上均以矾红彩绘有不同的纹饰,盒盖绘有一头灵动的狮子,盒身一侧绘有枝藤飘展的花朵,另一侧墨书“八大山人”四字。画面布局舒适,画工精巧,寓意深刻,“狮”在古代瓷器中寓意“师”,象征官位,借音借意以“狮”为“师”,是官运亨通的意思。

“八大山人”一般指明末清初画家朱耷,他是明朝宗室,明亡后削发为僧,后改信道教。他的绘画以大笔水墨写意著称,并善于泼墨,大写意花鸟以简洁孤冷的画风而自成一代宗师。

节盒,是古代的一种实用器物,一般有四节,也有五节,但是非常少。形状多为柱状,有盖子出檐的,也有带耳带系的,用途不一,一般是古代妇女用作盛装粉的粉盒或放针线的杂什盒,也有文人用作文房用品。

古代节盒以瓷器为主,以粉彩居多,青花的比较少,主要流行于清代中晚期。地区文博院(博物馆)馆藏的这件狮纹四节盒集实用、寓意、吉祥、文雅于一身,保存完整,是矾红彩瓷器中的精品。

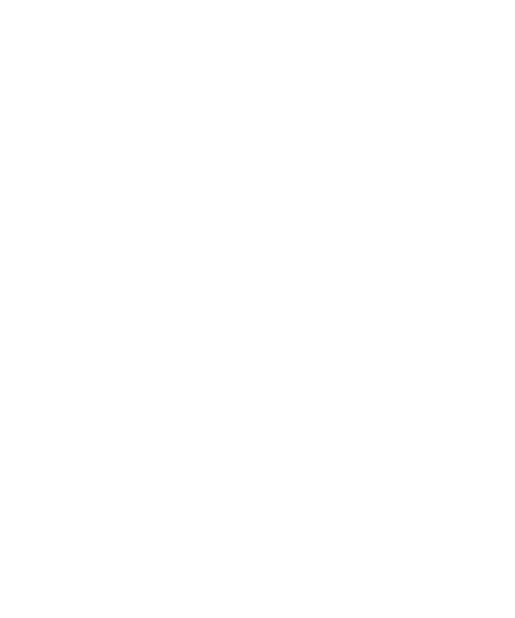

熨斗:

古人的熨衣神器

现藏于地区文博院(博物馆)的熨斗是清晚期的一件器物,通长18厘米、宽8厘米、高6厘米。椭圆口沿外翻,两侧微微上翘,整体形状为元宝造型,形制独特,比较少见。

熨斗,古代亦称“火斗”“金斗”。这个名称的来历,一是取象征北斗之意,二是熨斗的外形如同古代一种烹调用具“熨斗”。熨斗像一只平底锅,熨衣前,把烧红的木炭放在熨斗里,待底部加热后再使用,所以又叫“火斗”。

熨斗最早的历史可溯至商代,最初是作为刑具而发明的,到汉代始用于熨烫衣服并流行于明清。据考证,中国古代的熨斗比外国发明的熨斗早了1600多年,是世界上第一个发明并使用熨斗的国家。

晋代的《杜预集》上写道:“药杵、澡盆、熨斗……皆民间之急用也。”由此可见,熨斗已是那时民间的家庭用具。据《青铜器小词典》介绍,汉魏时期的熨斗用青铜铸成,有的熨斗上还铸有“熨斗直衣”的铭文。

时至今日,熨斗的发展日新月异。现代熨斗基本不采用原始炭火加热的方法,代之以电加热、蒸汽加热,故又称电熨斗和蒸汽熨斗等,款式也是五花八门。

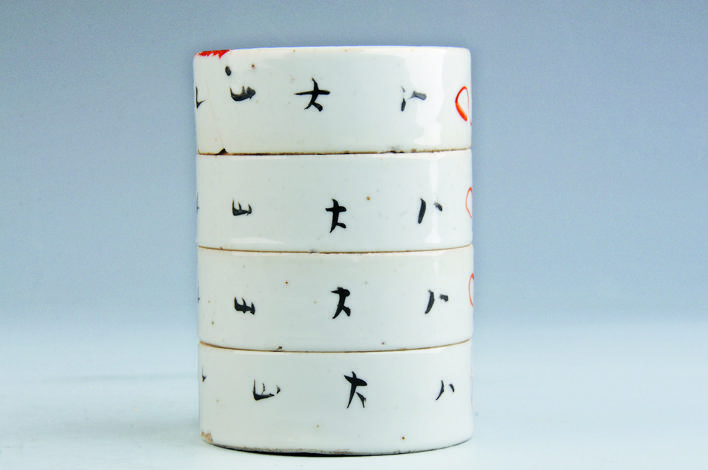

剔红鼻烟壶:

内有乾坤 别有洞天

现藏于地区文博院(博物馆)的剔红鼻烟壶,是一件民国器物。

鼻烟壶是盛鼻烟的容器,制作精美,小巧可握,便于携带。地区文博院(博物馆)馆藏的这一对剔红鼻烟壶,高7厘米、宽6厘米,采用工序复杂的铜胎雕漆剔红工艺制成,表面镶嵌彩色琉璃纹饰作为装饰,甚是精美。

明末清初,鼻烟传入中国,鼻烟盒渐渐东方化,产生了鼻烟壶。作为精美的工艺品,鼻烟壶采用瓷、铜、象牙、玉石、玛瑙、琥珀等珍贵材质制成,运用青花、五彩、雕瓷、雕漆、套料、内画等技法,汲取了域内外多种工艺的优点,被雅好者视为珍贵文玩,在海内外皆享有盛誉。

据史料记载,上至皇帝,下至百姓,吸闻鼻烟,把玩鼻烟壶甚是风行。雍正皇帝对鼻烟和鼻烟壶有一种特别的嗜好,曾令造办处专门制作各式镶嵌宝石的琉璃鼻烟壶20多件。在清宫内务府造办处档案中,至今保存着雍正帝关于配制鼻烟和烧造鼻烟壶的谕旨档案。

小小的一件鼻烟壶正可谓是:内有乾坤,别有洞天,毫底包罗万象,壶中尽纳乾坤。